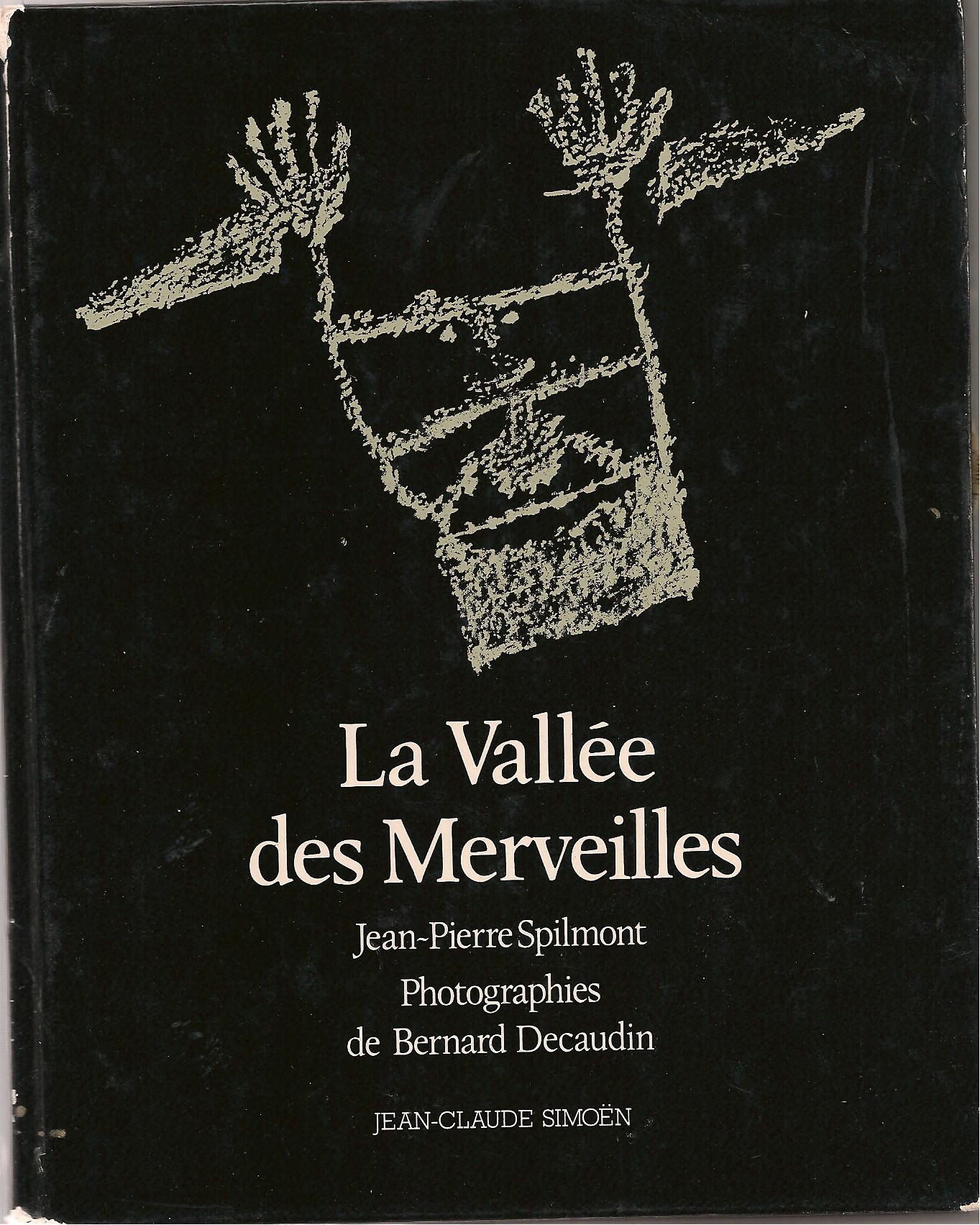

« Dans un livre qui n’est pas un recueil de

poèmes, mais l’évocation d’un lieu, La Vallée des

Merveilles, Jean-Pierre Spilmont a écrit un

véritable

‘Art poétique’. Quand il parle de cette montagne où des

bergers gravèrent , il y a quatre mille ans, des milliers de

figures, il parle tout simplement de la poésie, de sa

signification, de ses enjeux. […]. Aimer l‘œuvre d’un poète

amène à y accéder par diverses «

entrées ». La Vallée des Merveilles est ma

préférée. Elle fait de Jean-Pierre Spilmont un

berger de tous les temps et de partout : du mont Bego, de Savoie,

d’Ouessant, de Lozère. Un homme en proie au mystère de la

fragilité et de la durée. Un poète qui, avec

inquiétude et émerveillement, laisse une trace dans les

pierres».

Michel Besnier, Aube

Magazine, N° 40, 1990

« Ce serait donc l’histoire d’un homme. Rien

qu’un

homme qui cheminerait sur une route. A moins qu’il ne soit tel enfant

longeant la plaie où le monde s’est un jour

déchiré. Il y aurait des arbres nus, des rochers, des

corps aussi, comme douloureux de s’être offerts apeurés,

au songe des caresses. Et cet homme regarderait. Bien sûr il te

ressemblerait et, pour une fleur cueillie sur un dôme de marnes (

te souviens-tu, c’était devant nous la courbe d’un sein

cependant que nous rêvions tout haut de disparaître

là, frôlant éternellement cette terre pareille au

ventre à peine bombé d’une femme… ), pour une parole

soudain tandis qu’il en allait d’être du parti de la tendresse,

cet homme me rappellerait qu’il ne faut pas céder. Malgré

les pluies. Les gels. Malgré l’envie de tout laisser fuir, grain

de sable trop lourds au maintenant entre les doigts qui voulurent s’y

noyer. »

Lionel Bourg, Aube

Magazine, N° 40, 1990

« Avec Jean-Pierre Spilmont, quelle que soit

l’envolée, l’amplitude du souffle, nous ne sommes jamais loin de

nos sols, de nos chemins. « L’idée-chair » dont il

parle si fortement dans un de ses premiers recueils, L’Orée, la

déchirure, affirme une alliance, une sensibilité dont il

ne se départira jamais. Les chemins de Jean-Pierre Spilmont

s’élèvent sans s’égarer; ses silences s’emplissent

d’échos sans se disperser. Nous traversons avec lui des espaces

fertiles; nous rencontrons des êtres, un visage : « comme

un labour, comme une étrange nuit, comme un arbre… ». Il

faut non seulement lire les mots de Jean-Pierre Spilmont, mais encore

les vivre. Il faut les laisser nous imprégner, nous animer; ce

sont de solides et rigoureux compagnons.»

Andrée Chedid,

Aube Magazine, n°40, 1990

« Jean-Pierre, je t’écris dans un

jardin

peuplé de roses trémières et de cosmos. Cette

fleur au nom d’univers. J’ai planté mon regard sans

humilité, avec beaucoup de désirs, sur la crête de

Tirith Mir. 8000 mètres à escalader d’un seul mouvement

de l’œil. Heureux dans ce paysage, je pense Balmat, ton »Balmat

le minéralier », homme « mélangé aux

fées » pour avoir obtenu d’elles la permission

d’accéder à leur sphère, de trouer la

barrière d’interdits qui protégeait le fait du

Mont-Blanc. Je pense à tes mots de montagnard, rompus à

l’ascension de l’espoir. Parce que tu es homme qui descend de la

montagne avec les tables de la joie.»

Jean-Yves Loude,

lettre de Chitral, Pakistan, Aube

Magazine, n°40, 1990

« C’est en 1975 qu’a paru ce livre

décisif et

fondateur, L’autre je, chez Henri Fagne ( grand petit éditeur

disparu auquel il faudrait un jour rendre hommage).Ce livre, par la

répartition des mots sur la page, par les figures noires et

blanches que créent les décalages et les espacements, par

le rapport des italiques, des capitales et bas-de-casse, met en

scène visuellement une déchirure de l’espace verbal, qui

marque durablement le lecteur. Une expérience du

dépouillement se déroule ici en direct et pratiquement,

page après page. [...]. Les livre de Jean-Pierre Spilmont nous

conduisent là et il nous faut, avec eux, y résister

à l’illusion d’un en-dehors, d’un au-delà.»

Bernard Noël,

à propos de “Vers un matin sans

cicatrice”

« Jean-Pierre Spilmont, amoureusement et sans

relâche, traque l’instant précis où

cédèrent les glaces immémoriales des gisants

d’avant la parole. A la rigueur des temps, il voudrait opposer le jaillissement du sens, instantané

mais porteur de sa durée, de sa patience, et donc d’un futur. Dans

ces

étapes

à

peine

inscrites

sur la page, nul oubli de la

violence biologique, de la sauvagerie voire de la rapacité

primordiale, et donc une vraie loyauté. Proche encore de

révoltes essentielles, ou déjà transmuée en

écoute sans illusion

ni

refus,

cette

rudesse

échappe

au jugement éthique. Elle

est simplement constitutive du poète et de son lecteur.»

Bernard Simeone,

préface à « ... Dans

le désert du sang »

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________